リッタースーパースポーツは公道じゃ持て余しがちだけど600ccなら!? と思うかもしれません。けれど『CBR600RR』というバイクに排気量は関係ない、という事実を身をもって思い知りました。それでも……

CBR600RRは『見据えた先』のレベルが違う

見た目はコンパクトで、実車に触れてみるとびっくりするくらい軽い!?

ライディングポジションこそ本格的な前傾姿勢ですが「これなら何とか扱えるかも?」と思えるフレンドリーさも感じさせるバイクです。

でもその正体は……誤解を恐れずに言えば、誰にでも「フレンドリー」に扱えるマシンとは少し違いました。

一般的にCBR600RRは、排気量が600cc(599cc)のため、中間排気量帯の『ミドルクラス』なんて言われたりします。

だけど実際に乗った私(北岡)としては、そもそもの話、このバイクを排気量で区切ること自体が間違いなのでは? と感じるんです。

だってCBR600RRは国内外を問わずサーキットで戦い、レースで勝つことを至上の目標として磨き上げられたバイク。一般道を楽しくツーリングするために生み出されたバイクとは見据えているもの自体がぜんぜん違います。なので、ひとくちに排気量だけで他と同じように括るのは不可能です。

その証拠に、CBR600RRの走りはワインディングレベルでも別次元でした……

まずブレーキ性能からしてケタ違い。

一般的な市販車と同じような気分でブレーキングすると急減速しすぎて逆に肝が冷えます。ライダーだけ前に飛び出しちゃいそう……なんていうのは大げさな言い方ですが、気分的にはそんな感じ。絶対的な部分での『制動力』がとんでもなく高い。はじめて乗るときは、その制動力に感覚が慣れるまで少し慎重さが必要なレベルだと思いました。

でも、だからといって急に制動力が立ち上がる、いわゆる『カッツンブレーキ』ではないんです。乱暴な操作を控えて制動力の高さに感覚が馴染んでくると、このブレーキがおそろしくコントローラブルだということに気が付きます。

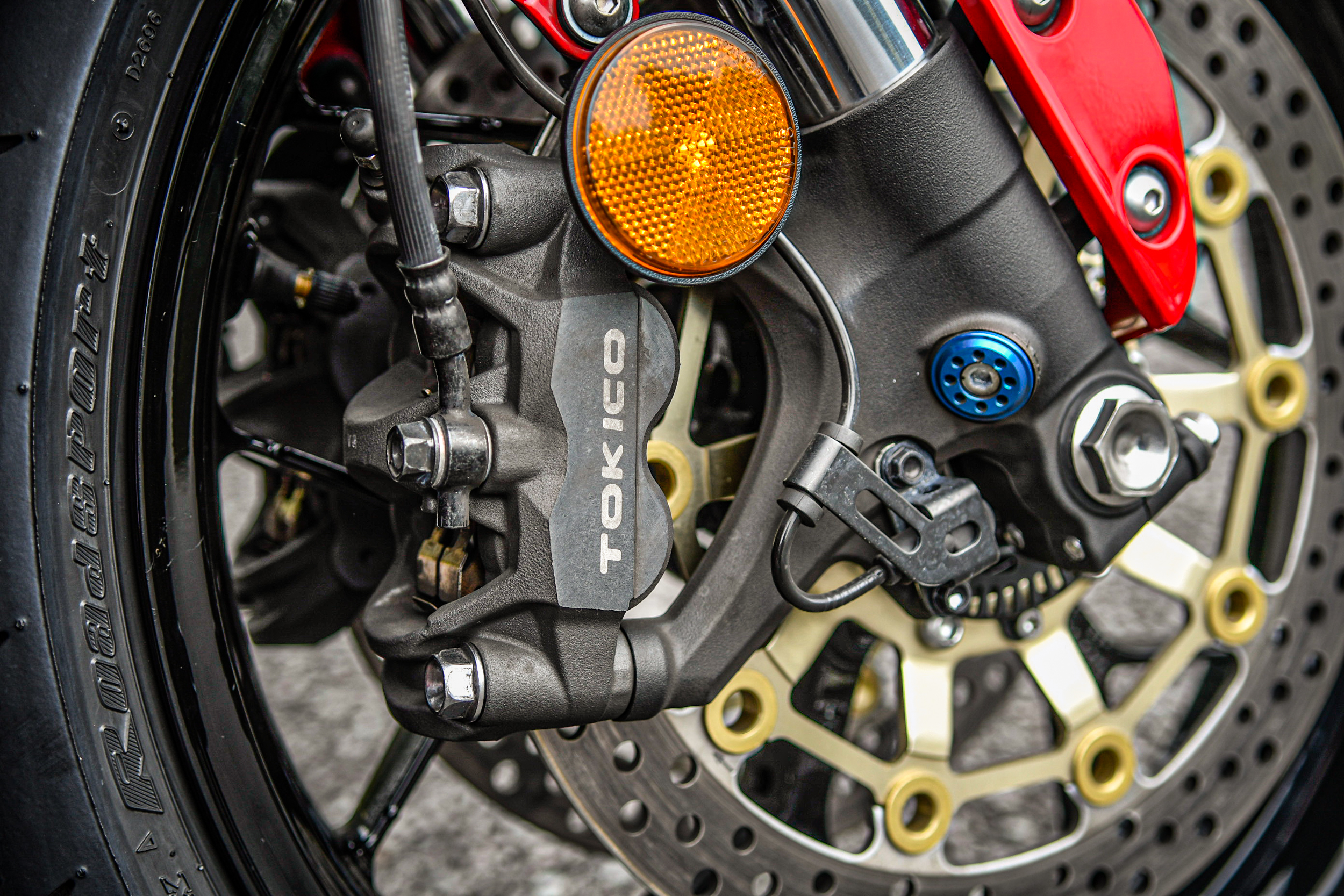

フロントのブレーキシステムはラジアルマウントされたTOKICO製(※現 Astemo)の対向ピストン4ポットキャリパーにφ310mmのダブルディスク仕様。表面的に見ると海外の高級ブランドキャリパーとかではないので「なんだか普通に見える」かもしれません。でも日本ブランドの技術力を甘く見てはいけない!

フレームや倒立フォークとの剛性感もあってブレーキタッチも明確。なんなら『ブレーキが気持ちいい』と感じるレベルに仕上がっています。それはもう、バイクをスポーティに走らせることにおいて「ひとつの理想」と感じるほどに。

さらにハンドリング。

今回は走るステージが一般道のワインディングだったので限度はありますが、ひとつ確かに感じられたのは『どういう状態からでも車体が動かせる』ということでした。

コーナーへ向かって減速。ここからバイクを寝かせるぞ! と狙ったポイントからタイムラグゼロでバイクがバンクしていくようなフィーリング。動きが軽い、なんていう表現じゃ足りません。このバイクにとって軽快なんて当然のこと、そのうえで『自在』なんです。

それでいて不安定さが皆無。ベタッと路面に張り付くような接地感ではないけれど、深くバイクを寝かせた状態からでも『安心して次のアクションを起こせる』と感じられます。

まるで自分のスキルが突如上がったような感覚。思い描いた走行ラインを忠実にトレースしてできることに対して全能感すら覚えるほどで……ある意味、大人の自制心が問われました(笑)

走るために『扱いやすく』を突き詰める

こういったスポーツバイクは最高出力とか最高速に目が行きますが、本当に走りを支えるのは車体です。

エンジンにいくら力があっても、それを発揮させられない車体のバイクではどんな大パワーも無意味。その点において、CBR600RRには最高レベルの車体が与えられていると確信しました。

これは大型バイク初心者の人にとっては安心感として、ある程度バイクに乗れるスキルを持った人には自在感として感じられるはず。レベルが違う、そうとしか言えません……。

冒頭に私は「フレンドリーではない」と言いましたが、これがその理由です。

単純にライダーを優しく包むだけじゃない。走るために、走りを突き詰めるために「扱いやすさ」を極限まで高めている。その副産物として「フレンドリーにも感じられる」というのが実情なのだと思います。

でも、ここまで言っておいて恐縮なのですが……

CBR600RRのエンジン、ヤバい。こんなフィーリングの121馬力、乗ったことないんだけど!?

【文/北岡博樹(外部ライター)】