一年でもっとも汗をかく夏の時期は、ライディングギアも汚れやすい季節です。今回は夏のツーリングに出かけた後にやっておきたいライディングギアのカンタンお手入れ方法を解説します!

夏のツーリングで汚れたライディングギアの簡単なお手入れ方法ってあるの?

全国各地で観測史上最高気温を更新するほどの猛暑が続いている今年の夏ですが、しっかりとした夏用のライディングギアを装着してサマーシーズンのツーリングを楽しんでいる方も多いと思います。

年々、夏の残暑が厳しくなってきている昨今では、まだまだ夏用ライディングギアの出番が続きそうなくらい暑いですよね。

湿度の高い日本の夏は只でさえ汗をかきやすい季節ですが、真夏のツーリングで着用したライディングギアは一年を通してもっとも汗や汚れが付着しやすい時期でもあります。

そんな大量の汗をかく夏のツーリングで特に汚れやすいのが「ジャケット」「グローブ」「ヘルメット」の3つのライディングギアでしょう。

毎日のように着る普段着なら汚れたら洗濯すれば特に問題ありませんが、これらのライディングウェアは安全のためのプロテクターが装備されていたり、物によっては防水加工やメッシュ加工などの特殊な機能が備わっているので、洗濯機へそのままドボン!というわけにはいきませんよね。

そうとはいえ、ツーリングのたびに毎回洗濯するのもちょっと面倒ですし、クリーニング店に出すのも手間と費用がかかります。

そこで今回は、夏のツーリングで汚れた3つのライディングギアの簡単なお手入れ方法を解説します!

【洗わずメンテ】汚れが少なければシーズン中は簡易メンテでもOK!

夏のツーリングで数回着用した程度なら、見た目にそれほど汚れていないケースもありますし、風通しの良い場所でしっかり保管していれば、とりあえずは洗濯で丸洗いする必要もない場合もあります。

そんな、今シーズンにまだ夏物ライディングギアの着用予定がある場合は、“洗わないメンテナンス”をしておくのもおすすめ。

そもそもライディングギアに付着する汚れには、大きく分けると人間の身体の内部から出る「汗や皮脂汚れ」と、大気中の「チリやホコリ・泥汚れ」など外部から付着する汚れの2種類があります。

ライディングジャケットを洗わずにメンテナンスする場合は、これら2つの汚れを別々に対処しておくのが良いでしょう。

しっかりと乾燥させることが大事!ウェアの素材によっては消臭・除菌スプレーがNGかも?

まずはライディングジャケットの表面に付着したチリやホコリなどの外的汚れをウエスやブラシなどで拭き取ります。

軽い汚れであれば、固く絞った濡れタオルなどで気になる部分を拭き取るだけでも充分。風の当たりやすい胸元も意外と汚れが溜まりやすいため、走行後にひと拭きしておくと次に着るときの快適さが大きく変わります。

そして、夏の汚れでもっとも不快なのが、主にジャケット内側に付着した「汗や皮脂汚れ」です。

そもそも汗で汚れてニオイが発生する原因は、実は汗そのものではなく、汗に含まれる皮脂や垢などの汚れを餌に繁殖した雑菌が原因。汗などで湿ったままの状態が続くと雑菌が増殖してイヤなニオイが発生してしまうんです。

その雑菌が増殖してしまう前に、汗汚れを拭き取ったり、風通しの良い場所でしっかり干しておけば不快に発生するニオイや菌を大幅に軽減させることができます。

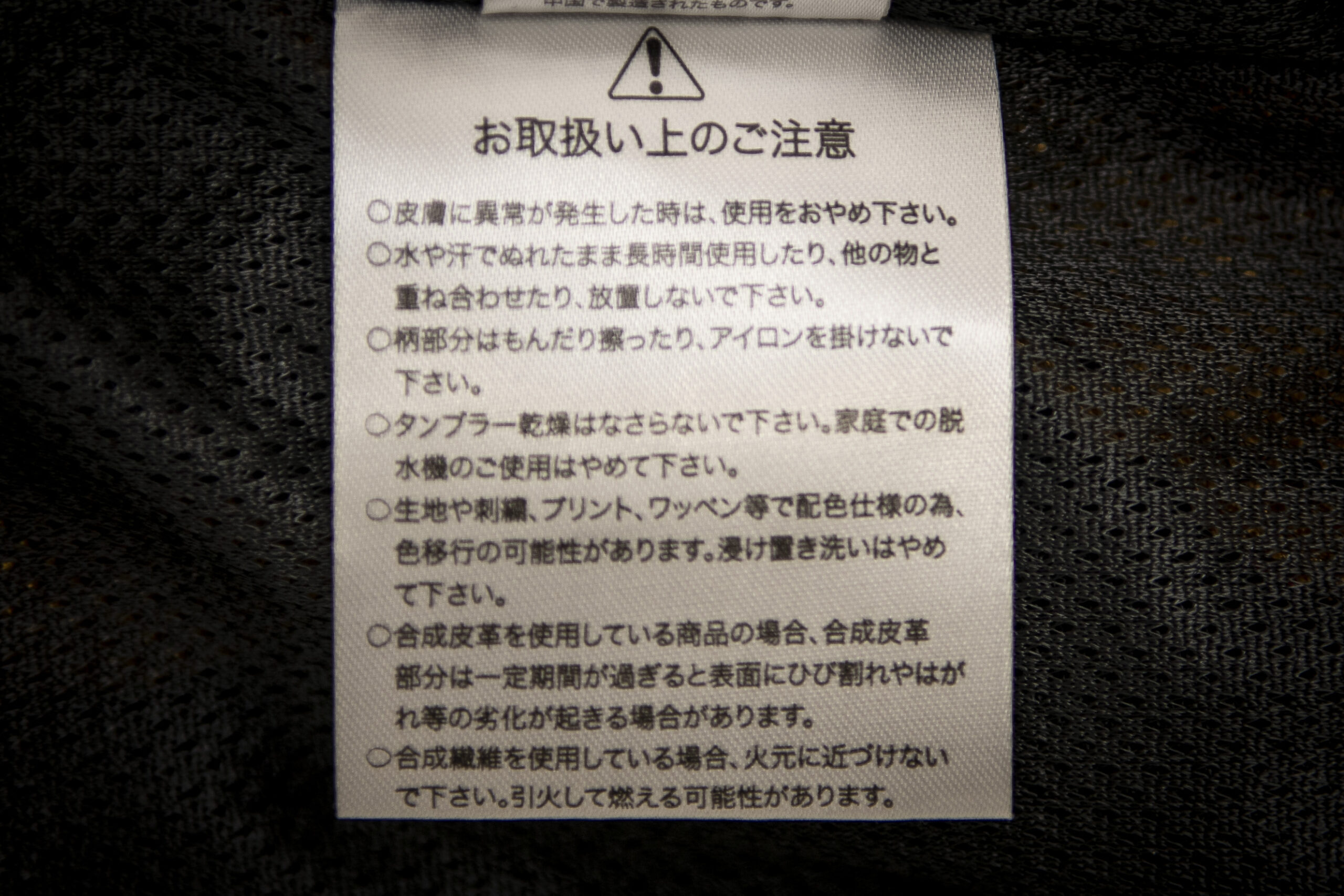

また、ジャケット内側に付着した汗や皮脂汚れなどは、除菌スプレーや消臭スプレーなどを使う方法もありますが、ジャケットに使用されている生地や種類によっては使用しない方がいい場合もありますので、洗濯タグを確認してみましょう。

例えば、レザーや絹、レーヨン、アセテート、麻などが使用されているウェアは除菌・消臭スプレーの使用を控えた方がよいケースが多いです。

これらの素材は、除菌スプレーに含まれる水分やアルコールによって、シミになったり、風合いが変わってしまったりする可能性があります。また、表面に加工が施されているもの(シワ加工、エンボス加工など)も、除菌スプレーの使用で加工が損なわれる可能性があるため注意が必要です。

ヘルメットやグローブは専用の消臭機や送風機を使うのもアリ!

グローブやヘルメットも洗わずにお手入れする場合は、ライディングジャケットと同じように、汚れの吹きとりに加えてしっかりと乾燥させることが重要。

現在ではヘルメットやグローブの消臭や乾燥ができる専用の消臭機や送風機が各バイク用品メーカーから発売されていますので、これらのメンテナンスグッズを使用してみるのもおすすめです。

【洗ってメンテ】たくさん汗をかいたらやっぱり洗うのが一番!

次に、夏用のライディングギアを洗ってメンテナンスする方法を解説します。

夏のツーリングで大量の汗をかいたり、サマーシーズンに頻繁に着用したライディングギアは、やはり“丸洗い”してしまうのが良いでしょう。

夏のシーズンに着用したライディングウェアは、見た目はそれなりに綺麗に見えてもかなり汚れてしまっているケースが多いですし、しっかりメンテナンスしておいた方が次に使うときにも気持ちよく着用できます。

まずは標準装備されているプロテクター類を全て取り外しておきます。

ウェアの種類にもよりますが、一般的なライディングジャケットは手洗いであれば丸ごと洗濯することが可能なものがほとんどです。

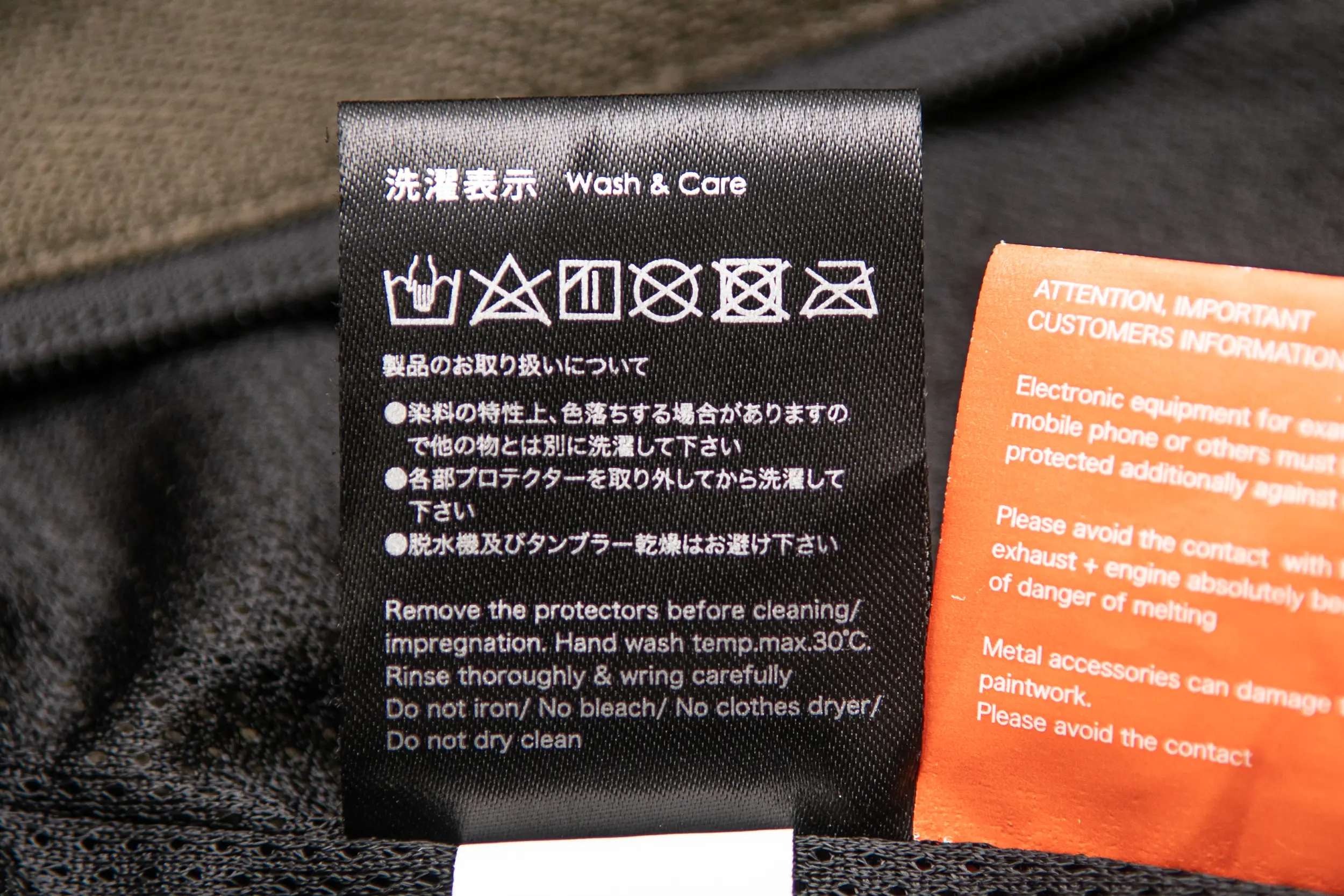

自分のライディングジャケットが洗濯できるかどうかは、裏地に付けられている「洗濯表示」をチェックすれば確認できます。

今回、セルフクリーニングするメッシュジャケットにはこのような「ISO洗濯表示マーク」が付けられていました。

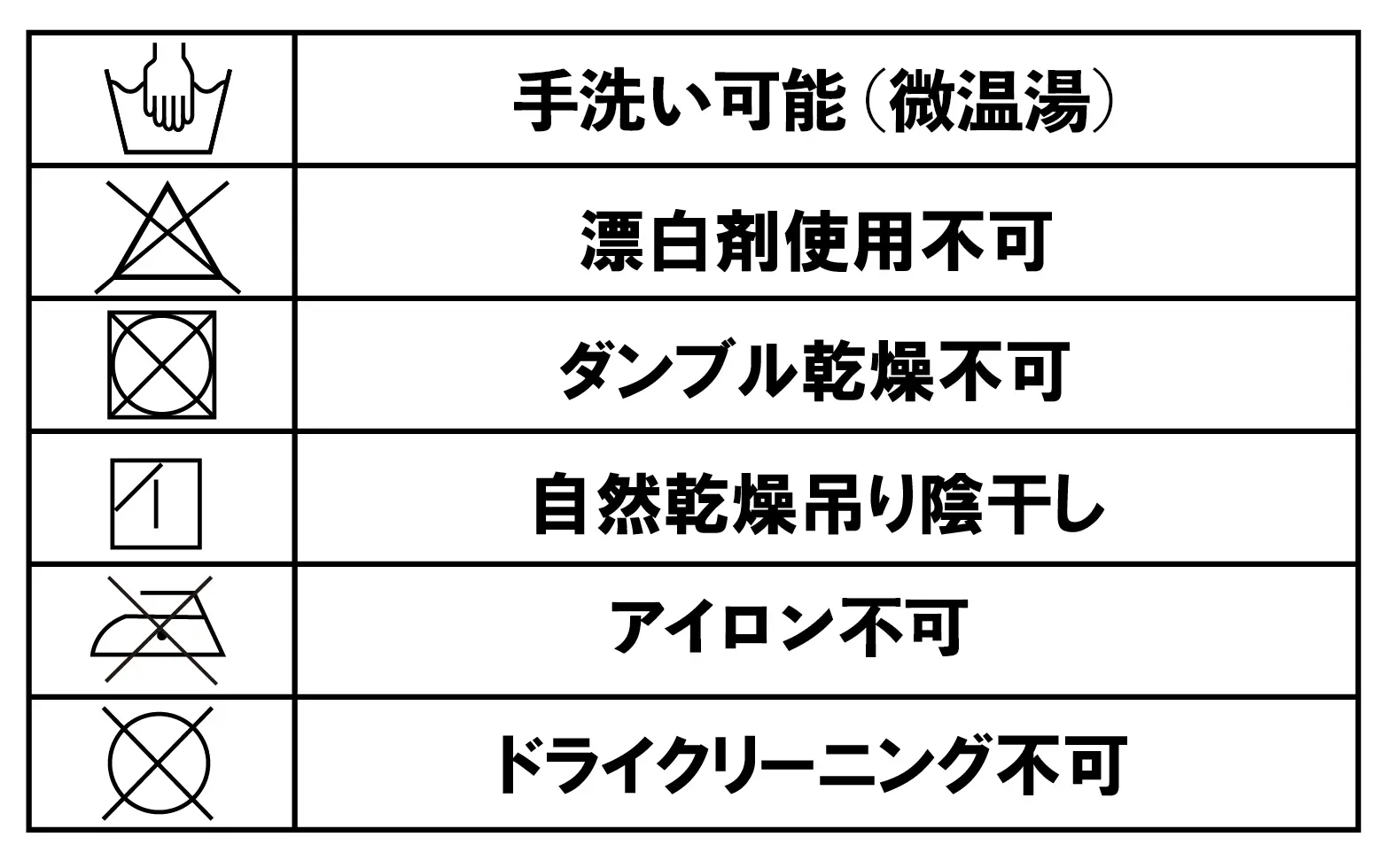

洗濯表示マークだけではちょっと分かりにくいものもあるので、それぞれのマークの補足説明を見てみるとこのようになります。

このメッシュジャケットは「漂白剤」や「タンブル乾燥」「アイロン掛け」「ドライクリーニング」などが不可になっていますが、「手洗い可能(微温湯)」で、「自然乾燥の吊り陰干し」が推奨されています。

また、洗濯タグには、ISO洗濯表示マーク以外にも、文字で書かれた洗い方の注意点などが付けらている場合もありますので、その他の注意表示もチェックしておきましょう。

夏用のライディンググローブも基本的にジャケットと同じように手洗いすることができるのが大半です。

グローブの内側にある洗濯タグなどを確認して、水洗いが問題なければ、ジャケットと一緒に丸洗いしましょう。

手洗いできるくらいの大きさのバケツに、そのウェアの洗濯が可能な洗剤を投入します。

40℃以下のぬるま湯で洗剤と一緒にウエアに付着した汚れを優しく揉み洗いしながら洗い出しましょう。

特に汚れやすいジャケットは、首元や手首の裾などを優しく揉み洗いするようにします。

洗濯汚れの水を換えて、汚れが落ちるまで洗ったら、洗剤の泡がなくなるまで数回、濯ぎ洗いをします。

脱水はウエアの生地を強く絞らないように、優しく水分を落としてハンガーに吊るします。

ライディングウェアは、基本的に脱水機や乾燥機の使用ができませんので「日陰でドリップ干し」をして乾かせます。

ベランダなどでポタポタと水滴を落としながら自然乾燥させましょう。これでライディングウェアの洗濯は一旦終了です。

内装が取り外せるヘルメットは丸洗いすることも可能

次にヘルメットを丸洗いする方法を解説します。まずは取扱説明書や公式サイトのメンテナンス方法に従って、内装やシールドなど外せるものをすべて外しておきましょう。

初めて内装などを取り外す場合やヘルメットの種類によっては取り外しにやや時間がかかる場合もありますが、慣れてしまえば数分で外せるようになりますよ。

外したヘルメット内装を手洗いするために用意するものは『台所用の洗浄剤(中性)または衣類用の中性洗剤』と『バケツとウエス(無くても可)』たったこれだけ。

「食器洗い用の洗剤でヘルメットを洗うの⁉︎」と思われるかもしれませんが、実はこれ、ヘルメットメーカーも推奨している洗い方なんです。

食器洗い洗剤の裏面を見て、液性のところに「中性」と書いてあるものを必ず使用してください。

中性の洗剤は、汚れを落とす性能は弱アルカリ性に劣るものの、素材を痛めにくい成分なのでヘルメット内装の汚れを優しく落とすことができるそうです。

次にバケツなどに水または40℃以下のぬるま湯を張って、中性洗剤を数滴たらします。

洗剤をたくさん入れたからといって汚れが落ちやすくなるわけではないので、濃度はおよそ0.1%程度で十分です。

内装パーツはスポンジを含んでいるので、しっかりと洗剤水を染み込ませ、ゆっくり丁寧にもみ洗いをします。

洗剤を泡だてて洗うと言うよりは、洗剤水に浸けて、内部まで染み込んだ汚れを揉み出すように洗うのがコツです。

ちなみに種類にもよりますが、外したヘルメット内装は、ネットに入れれば洗濯機で洗うこともできます。

洗濯機のモードをソフト設定など、通常洗いではなく優しく洗うモードに設定し、デニムなどの硬い素材や色落ちするような衣類と一緒に洗わないようにしましょう。

手で優しくもみ洗いするのが理想ですが、一つひとつ手洗いしている時間がないときに試してみるのもありです。

中性洗剤で揉み洗いが完了し、泡が出なくなるまで十分にすすいだら、ウエスやタオルなどで表面の汚れや水分をしっかり拭き取ります。

ここでは内装のスポンジ部分を痛めないように、軽く押しながら、ある程度の水分をタオルで吸い取るようにするだけでOK。

あとは風通しの良いところで“陰干し”して乾かすだけで内装のクリーニングは完了です!

忙しい場合は乾燥機を使うことも可能ですが、50℃くらいを目安に「弱モード」などで乾かしましょう。

秋のツーリングシーズンに向けてライディングギアもリフレッシュ!

はい、これで夏物ライディングギアが綺麗になりました!どうです? 思っていたより簡単そうですよね!

今回ご紹介したお手入れ方法は、サマーシーズン用に簡単にできるメンテナンス方法です。一度やってみると意外と簡単なので、ぜひこの機会に、ご自身のライディングウェアをじっくりと見てあげて、感謝の気持ちを込めてメンテナンスしてみてください。

綺麗になったライディングウェアで残りのサマーシーズンも楽しんでくださいね!

【文:岩瀬孝昌(外部ライター)】